⌚ 2025/8/22 (Fri) 🔄 2025/8/22 (Fri)

ひとり情シスからの脱却:情報システム部門が実践すべき戦略的リソース配分術

多くの企業の情報システム部門で、限られた人員で幅広い業務をカバーする「ひとり情シス」状態が深刻な課題となっています。

日常的な運用管理から突発的なトラブル対応まで、一人または少数の担当者に業務が集中することで、本来注力すべき戦略的なDX推進やシステム企画に十分なリソースを割けない状況が続いています。

本記事では、情報システム部門の方々に向けて、ひとり情シスが生まれる背景と課題、効果的な解決策、そして戦略的業務への集中を実現する具体的な方法について解説します。

- 情シス部門で少数精鋭体制での業務負荷に悩んでいる方

- 一人または少数でIT業務全般を担当し、戦略的業務に時間を割けない方

- 情シス部門の効率化を検討中で、外部委託やAI活用を模索している方

1.ひとり情シスが企業で深刻化する理由

多くの企業において、ひとり情シス状態が生まれる背景には構造的な要因があります。

限られた予算の中でIT人材の確保が困難な現状と急速に拡大するIT業務の範囲とのギャップが根本的な原因となっています。

1-1.IT人材確保の困難さと予算制約

企業規模を問わず、優秀なIT人材の獲得競争は激化しており、採用予算や給与水準の制約により人材確保が困難な状況が続いています。

特に、情報システム部門は直接的な売上貢献が見えにくいため、人員増強の優先度が低く設定される傾向があります。

結果として、既存の少数精鋭体制で業務をカバーせざるを得ない状況が生まれています。

1-2.業務範囲の急激な拡大

デジタル化の進展により、情報システム部門が担当する業務範囲は急激に拡大しています。

従来のシステム運用管理に加えて、クラウド移行、セキュリティ対策、社内DX推進、データ活用基盤の構築など、新たな領域への対応が求められています。

しかし、人員数は業務量の増加に比例して増えていないのが実情です。

1-3.専門性の高さゆえの属人化傾向

IT業務は専門性が高く、システムの設計思想や運用ノウハウを理解するには相応の時間が必要です。

そのため、一度担当者が決まると、その人にしか分からない領域が生まれやすく、自然と業務が集中する構造になっています。

この属人化が進むほど、他の人員への業務移管が困難になり、ひとり情シス状態が固定化されてしまいます。

属人化によるリスクについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参考にしてください。

「仕事の属人化が招く退職リスク:IT部門管理職のための脱・属人化実践ガイド」

2.ひとり情シスが組織に与える影響

ひとり情シス状態が続くことで、組織全体にさまざまな負の影響が生じます。

短期的な業務効率の低下から長期的な競争力の劣化まで、その影響は多岐にわたります。

2-1.戦略的業務への時間不足

日常的な運用業務やトラブル対応に追われることで、本来重要な戦略的業務に十分な時間を割けなくなります。

DX推進計画の策定、新技術の調査研究、システム投資の最適化検討など、将来の競争力向上につながる活動が後回しになってしまいます。

この状況が続くと、組織全体のIT活用レベルが停滞し、競合他社に後れを取るリスクがあります。

2-2.単一障害点としてのリスク

ひとり情シス状態では、その担当者が不在になった際の業務継続性に大きなリスクが生じます。

病気や怪我による突発的な休業はもちろん、有給休暇の取得すら困難になる場合があります。

また、退職や転職が発生した場合、引継ぎが不十分だと業務が完全に停止してしまう可能性もあります。

2-3.担当者の過重負荷とバーンアウト

常に対応を求められる状況は、担当者にとって大きな精神的負担となります。

夜間や休日でもシステム障害の対応を求められることでワークライフバランスが崩れ、最終的にはバーンアウトや離職につながる可能性があります。

経験豊富な人材を失うことは、組織にとって大きな損失となります。

その他の情報システム部門の課題については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「情シス(情報システム部門)の課題とは?現状と役立つ解決策を紹介」

3.ひとり情シス解決のための段階的アプローチ

ひとり情シス状態からの脱却には、段階的かつ計画的なアプローチが必要です。

即座に人員を増やすことが困難な場合でも、業務の見直しと効率化により状況を改善することができます。

3-1.業務の棚卸しと優先度設定

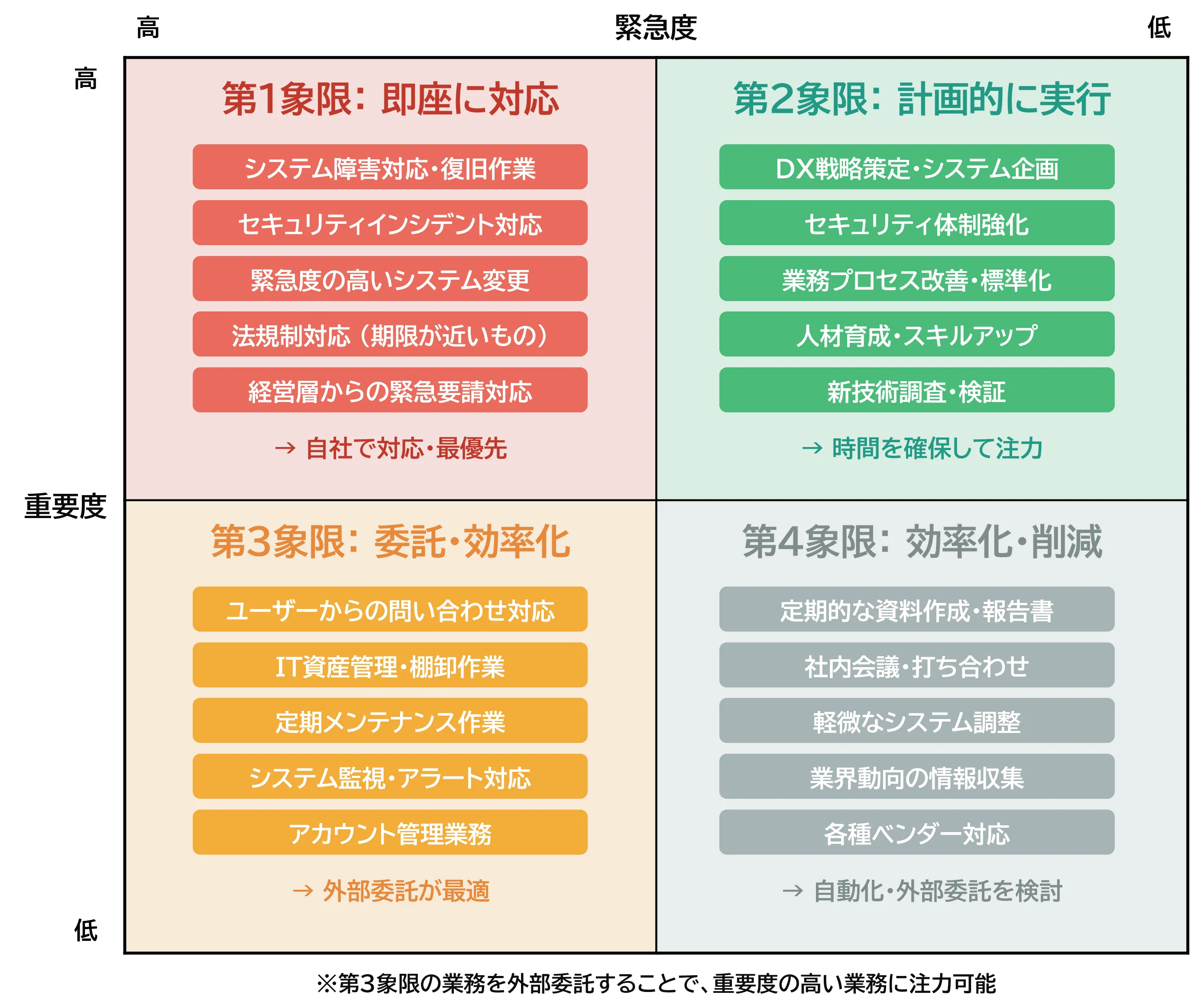

まず現在の業務内容を詳細に棚卸しし、それぞれの重要度と緊急度を明確にします。

経営への影響度、業務継続への必要性、スキル習得の難易度などの観点から業務を分類し、どの業務にもっとも注力すべきかを明確にします。

この分析により、外部委託が可能な業務や自動化できる業務を特定することができます。

■業務棚卸しマトリックス(重要度×緊急度)

3-2.標準化と自動化の推進

定型的な業務については、標準化と自動化を積極的に進めます。

システム監視の自動化、定期的なバックアップ作業のスケジュール化、ユーザー管理の自動化など、技術的に対応可能な領域から着手します。

また、業務手順書の整備により、他の部門からの問い合わせ対応を効率化することも重要です。

ノンコア業務の効率化について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参考にしてください。

「業務改善の鍵を握るノンコア業務とは?効率化のメリットや方法を徹底解説」

3-3.AI技術を活用した業務効率化

従来の自動化に加えて、AI技術を活用することで、ひとり情シス状態でもより効率的な業務運営が可能になります。

AIチャットボットによる問い合わせ対応では、よくある質問の約70%を24時間自動処理することで、担当者の負荷を大幅に軽減できます。

機械学習を活用したAI監視ツールは、システムの異常パターンを学習し、障害の予兆を事前に検知するため、緊急対応の頻度を削減できます。

また、自然言語処理技術を活用すれば、システム変更履歴や障害対応記録から手順書やマニュアルを自動生成し、属人化しがちな知識のドキュメント化を効率化できます。

さらに、RPA×AIの組み合わせにより、IT資産管理やライセンス管理などの複雑な定型業務も完全自動化に近づけることができます。

AIやRPAの活用については、次の記事もあわせてご覧ください。

「RPAとAIの違いとは?組み合わせて活用する業務改革を解説」

3-4.外部リソースの戦略的活用

すべての業務を内製で対応する必要はありません。

特に定型的な運用業務やユーザーサポート業務については外部の専門サービスを活用することで、コア業務により多くの時間を割くことができます。

外部委託により浮いた時間を戦略的な業務に充てることで、部門全体の付加価値を向上させることができます。

4.効果的な外部委託による負荷軽減策

ひとり情シス状態を解決する有効な手段として外部委託の活用があります。

適切な業務を外部に委託することで、限られた内部リソースをより価値の高い業務に集中させることができます。

4-1.委託すべき業務の選定基準

外部委託に適した業務は定型性が高く、標準化されたプロセスで対応可能な業務です。

具体的には、ヘルプデスク業務、IT資産管理、システム監視、定期的なメンテナンス作業などが該当します。

これらの業務は専門性は必要ですが、企業固有の知識が少なくても対応可能な領域です。

外部委託を検討する際は、情報システム部門の業務を熟知した専門スタッフによるヘルプデスクサービスの活用が効果的です。

経験豊富な専門チームへの委託により、サービス品質を維持しながら戦略的業務に集中できます。

OA環境ヘルプデスクサービス|サン・エム・システム株式会社

4-2.委託パートナーの選定ポイント

外部委託を成功させるためには、適切なパートナーの選定が重要です。

技術的な対応力はもちろん、コミュニケーション能力、レスポンスの速さ、対応の柔軟性なども重要な評価基準となります。

また、長期的なパートナーシップを築けるかという観点も考慮する必要があります。

4-3.段階的な委託拡大の進め方

いきなり大きな範囲を外部委託するのではなく、リスクの低い業務から段階的に委託範囲を拡大していくことが重要です。

最初は限定的な範囲から始めて、委託先の対応力を確認しながら徐々に範囲を広げていきます。

この段階的なアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら効果を実感することができます。

委託パートナーの導入について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参考にしてください。

「中小企業のための情シス代行アウトソーシングサービス完全ガイド ~導入から活用のポイントまで~」

5.人材確保と組織体制の強化戦略

長期的にひとり情シス状態を解決するためには、人材確保と組織体制の強化が必要です。

限られた予算の中でも効果的な人材戦略を実行することで、持続可能な情報システム部門を構築できます。

情シス業務の効率化手法については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「中小企業の課題解決!情シス業務を効率化する5つの方法」

5-1.採用戦略の見直しと多様化

従来の正社員採用だけでなく、契約社員、派遣社員、業務委託など多様な雇用形態を活用することで、柔軟な人材確保が可能になります。

また、フルタイムでの採用が困難な場合は、パートタイムや時短勤務での採用も検討価値があります。

経験豊富なシニア人材や育児との両立を図る女性人材など、多様な働き方を受け入れることで人材の選択肢が広がります。

5-2.既存人材のスキルアップ支援

他部門の人材を情報システム業務に活用することも有効な手段です。

マーケティング部門や企画部門など、ITに親和性の高い部門の人材に対してシステム研修や資格取得支援を行うことで、情報システム部門の業務をサポートできる人材を育成できます。

5-3.クロストレーニングの実施

複数名の体制を構築できた場合は、クロストレーニングにより相互に業務をカバーできる体制を整えます。

各メンバーが複数の業務領域をカバーできるようになることで、誰かが不在でも業務を継続できる仕組みを作ることができます。

6.戦略的業務への集中を実現する組織運営

ひとり情シス状態を解決した後は、浮いたリソースを戦略的業務に効果的に配分することが重要です。

適切な組織運営により、情報システム部門の価値を最大化できます。

戦略的なリソース配分については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「IT投資最適化ガイド:情報システム部門が実現する戦略的リソース活用」

6-1.戦略的業務の明確化と計画策定

まず、情報システム部門が取り組むべき戦略的業務を明確に定義します。

DX推進、業務効率化、新技術導入、セキュリティ強化など、経営方針と連動した重点領域を設定し、具体的な計画を策定します。

これらの計画には明確な目標設定と期限を設け、進捗を定期的に評価できる仕組みを構築します。

6-2.運用業務と戦略業務の時間配分

日常的な運用業務と戦略的な業務の時間配分を明確に設定します。

例えば、1週間のうち3日は運用業務、2日は戦略業務といった具合に、予め時間を確保することで戦略的業務が後回しになることを防げます。

また、緊急対応が発生した場合の対応方針も事前に決めておくことが重要です。

6-3.成果の可視化と経営層への報告

戦略的業務の成果を定量的に測定し、経営層に定期的に報告するしくみを構築します。

コスト削減効果、業務効率改善、売上貢献など、具体的な数値で成果を示すことで、情報システム部門の価値を経営層に理解してもらい、さらなる投資を引き出すことができます。

7.継続的改善のためのモニタリングと評価

ひとり情シス状態の解決は一時的な取り組みではなく、継続的な改善活動として取り組む必要があります。

定期的なモニタリングと評価により、常に最適な状態を維持することが重要です。

ヘルプデスクの改善・最適化については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「ヘルプデスクの効率化・業務改善ガイド!企業の情報システム部門における具体的な方法を解説」

7-1.業務負荷の定期的な測定

情報システム部門の業務負荷を定期的に測定し、ひとり情シス状態に逆戻りしていないかを確認します。

業務時間の記録、残業時間の推移、休暇取得率などの指標を継続的にモニタリングすることで、問題の兆候を早期に発見できます。

7-2.外部委託効果の評価

外部委託を活用している場合は、その効果を定期的に評価します。

コスト対効果はもちろん、内部の業務負荷軽減効果、サービス品質、ユーザー満足度などの観点から総合的に評価し、必要に応じて委託内容の見直しを行います。

運用業務の外部委託効果を最大化するためには、委託先との密接な連携が重要です。

定期的な打ち合わせやレポートの共有により、サービス品質の維持向上を図ることができます。

7-3.組織体制の継続的見直し

事業の成長や技術の進歩に合わせて、情報システム部門の組織体制も継続的に見直します。

新たな業務領域が発生した場合の対応方針、人材育成計画、キャリアパスの設計など、中長期的な視点で組織運営を行うことが重要です。

8.まとめ:戦略的リソース配分による競争力強化

企業におけるひとり情シス状態は、適切な戦略と段階的な取り組みにより解決可能な課題です。

業務の棚卸しと優先度設定から始まり、外部委託の活用、人材確保の多様化、そして継続的な改善活動まで、包括的なアプローチが重要なポイントとなります。

特に重要なのは、すべてを内製で対応しようとするのではなく、外部リソースを戦略的に活用することです。

定型的な運用業務を外部の専門サービスに委託することで、限られた内部リソースをより価値の高い戦略的業務に集中させることができます。

ひとり情シス状態からの脱却は、単なる業務負荷の軽減にとどまらず、組織全体の競争力強化につながる重要な取り組みです。

計画的かつ継続的に改善活動を進めることで、持続可能で価値の高い情報システム部門を実現することができます。

情報システム部門の運用業務効率化をお考えの方は、専門スタッフによるヘルプデスクサービスの活用をご検討ください。

ユーザーサポートやIT資産管理などの定型業務を代行することで、戦略的業務への集中を支援します。

OA環境ヘルプデスクサービス|サン・エム・システム株式会社

【この記事を書いた人】

サン・エム・システムコラム編集部でございます。

問い合わせ

サン・エム・システム サービス