⌚ 2025/11/ 6 (Thu) 🔄 2025/11/ 6 (Thu)

運用管理の効率化で戦略業務にシフト - 情シス部門が知るべき3つの最適化手法

運用管理の効率化により、情報システム部門は守りから攻めへの転換が可能になります。具体的には、

- 自動化ツールで定常業務の削減

- アウトソーシングで内製リソースの解放

- プロセスの標準化で属人化の解消

という3つのアプローチがあります。

中堅IT企業では運用業務が全体工数の約60〜70%を占めることが多いため、これらの施策により捻出した時間をデジタル変革の推進、業務プロセス改善、セキュリティ強化などの戦略的施策に振り向けることで、部門の価値向上と企業の競争力強化を実現できます。

本記事では、限られたリソースで運用品質を保ちながら、DX推進や新規施策などコア業務にシフトする具体的手法を解説します。

上記の3つのアプローチから情シス部門に最適な選択肢を提示します。

情シス業務の効率化手法については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「中小企業の課題解決!情シス業務を効率化する5つの方法」

「IT投資最適化ガイド:情報システム部門が実現する戦略的リソース活用」

- 限られた人員で運用と企画を両立させたい情シス管理職

- DX推進を求められるが人員不足で対応できない情シス部門責任者

- 定常業務に追われ新しいスキル習得の時間が取れない情シス担当者

1.運用管理に追われる情シス部門の課題と変革の必要性

運用管理業務は情報システム部門の工数の60〜70%を占めると言われ、戦略的な施策に割ける時間が不足している現状があります。

この状況を打開するには、運用業務の性質を正しく理解し、効率化の方向性を定めることが不可欠です。

1-1.情シス部門が抱える運用管理の課題

多くの情報システム部門では、日々の運用タスクに追われています。

サーバー監視、バックアップ確認、障害対応、ユーザーサポートといった定常業務が工数の大半を占めます。

中堅企業の情シス部門では、人員が5〜15名程度の組織が多く見られます。

中堅・中小企業の約4分の1は「ひとり情シス」という調査結果もあります。

これらの企業では一人が複数の役割を担うため、運用負荷の影響がより顕著に表れます。

結果として、経営層からDX推進などの新しい取り組みを求められても「手が回らない」という状況に陥ります。

引用:中堅・中小企業の24.5%は「ひとり情シス」、直近2年で3.2ポイント上昇─ノークリサーチ | IT Leaders

1-2.コア業務へのシフトが求められる背景

情報システム部門の役割は、単なるIT資産の保守からビジネス戦略を支える存在へと変化しています。

経営層は情シスに対して、コスト削減だけでなく売上貢献を期待するようになりました。

しかし、運用業務にしばられたままでは、この期待に応えることはできません。

社内の業務改善提案、データ活用基盤の構築、新技術の検証といった付加価値の高い業務に時間を割く必要があります。

即時の人材増員が難しい状況の場合は、既存メンバーの時間の使い方を変えるしかありません。

1-3.リソース配分の最適化がもたらす効果

運用管理を効率化してリソース配分を変えると、メンバーのモチベーション向上が期待できます。

単調な運用作業よりも、新しい技術を学び、企画に携わる仕事の方がやりがいを感じやすいものです。

経営層からの評価も変わります。

情シス部門が提案型の組織になれば、予算獲得もしやすくなります。

さらに、社内の他部門との関係性も改善し、情シスは「頼れるパートナー」として認識されるようになります。

2.運用管理を効率化する3つのアプローチ

運用管理の効率化には、自動化ツールの活用、業務のアウトソーシング、プロセスの標準化という3つの主要アプローチがあります。

自社の状況に応じて最適な手法を選択、または組み合わせることで大幅な工数削減が実現できます。

2-1.自動化ツールで定常業務を削減

運用業務の多くは定型的で繰り返し行われるため、自動化に適しています。

監視ツールを導入すれば、24時間365日のシステム監視を人手なしで実現できます。

異常検知時のアラート発報、初動対応のスクリプト実行まで自動化すれば、障害対応の初期段階を無人化できます。

深夜や休日の呼び出しが減り、担当者の負担が大幅に軽減されます。

バックアップやログ管理の自動化も効果的です。

手動で実行していた作業をスケジュール化すれば、作業漏れのリスクもなくなります。

パッチ適用やアップデート作業も、ツールを使えば計画的に実行できます。

クラウド環境ではさらに高度な自動化を実現できます。

インフラのコード化により、環境構築や設定変更を自動化できるからです。

テスト環境での検証から本番適用まで、一連のフローを自動化できます。

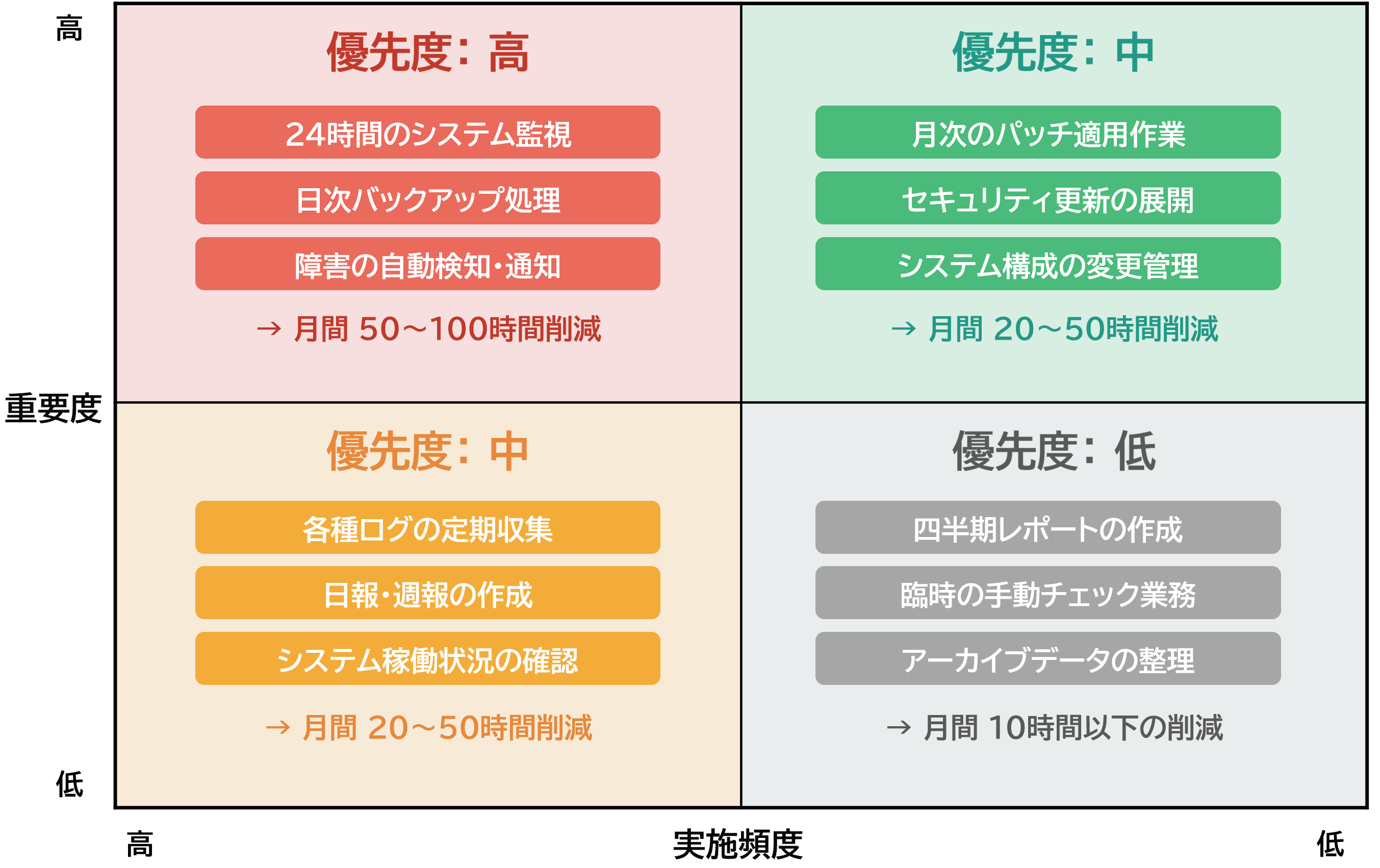

自動化すべき業務は、実施頻度とミスの影響度で判断できます。

■自動化の優先順位マトリクス

自動化の優先順位づけが重要ポイントです。

頻度が高く、手順が明確で、ミスの影響が大きい業務から着手すると効果が出やすくなります。

小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体の自動化推進につながります。

2-2.アウトソーシングで内製リソースを解放

すべてを内製で行う必要はありません。

運用業務の一部または全部を外部の専門事業者に委託すれば、社内リソースを大きく解放できます。

マネージドサービスプロバイダーは、インフラの監視から障害対応まで包括的に請け負います。

24時間体制の監視センターを持ち、専門性の高いエンジニアが対応するため、品質も安定します。

ヘルプデスクのアウトソーシングも有効な選択肢です。

社内からの問い合わせ対応は件数が多く、時間を取られがちです。

外部に委託すれば、情シス部門は本来の業務に集中できます。

外部委託のメリットは、コスト面でも見逃せません。

繁閑の差が大きい業務では、固定費として人員を抱えるより、変動費として外部を活用する方が経済的です。

ただし、丸投げは禁物です。

委託先の選定基準を明確にし、SLAをしっかり定めることが重要です。

定期的なレビューを行い、サービス品質をモニタリングする体制も必要です。

また、すべてを外部化するのではなく、コア業務は内製を維持するバランス感覚が必要です。

自社のビジネスを深く理解している強みは、簡単には外部化できません。

2-3.プロセスの標準化で属人化を解消

運用業務が属人化していると、特定の担当者に負荷が集中します。

その人が不在のときには対応できず、業務が滞るリスクもあります。

プロセスの標準化により、誰でも同じ品質で業務を遂行できる仕組みを作ることが重要です。

ITILなどのフレームワークを参考に、自社に合った運用プロセスを定義します。

インシデント管理では、問い合わせの受付から解決までのフローを明確にします。

優先度の判断基準、エスカレーション基準を文書化すれば、対応のばらつきがなくなります。

変更管理も標準化すべき重要プロセスです。

システム変更時のリスク評価、承認フロー、実施手順を定めることで、障害の発生を防げます。

ナレッジベースの整備も効果的です。

過去のトラブル事例と解決方法を蓄積すれば、同様の問題が起きた時の対応時間が短縮されます。新人教育の時間も削減できます。

標準化を進める際は、現場の意見を取り入れることが大切です。

トップダウンで押し付けると形骸化しがちです。

実務担当者と一緒にプロセスを設計すれば、実効性の高い仕組みになります。

3.効率化施策を成功させるためのステップ

運用管理の効率化を確実に成功させるには、現状分析、優先順位付け、段階的実施、効果測定のサイクルを回すことが不可欠です。

計画的なアプローチにより、リスクを抑えながら着実に成果を出せます。

3-1.現状の運用業務を可視化し課題を特定する

まず、どの業務にどれだけの時間を使っているかを把握します。

メンバーに業務日報をつけてもらい、1週間から1ヶ月程度データを収集しましょう。

集めたデータを分類し、運用業務の内訳を明らかにします。

監視、障害対応、ユーザーサポート、定期作業など、カテゴリー別に工数を集計します。

次に、各業務の性質を分析します。

定型的か非定型的か、緊急性は高いか低いか、専門性は必要かどうか、といった観点で評価します。

この分析により、効率化の余地がある業務が見えてきます。定型的で専門性が低い業務は、自動化やアウトソーシングの候補です。

同時に、メンバーへのヒアリングも実施します。

数字には表れない課題や改善アイデアを引き出すためです。

現場の声には、効率化のヒントが詰まっています。

可視化した結果は、経営層への説明資料としても活用できます。

データに基づいて現状を示せば、効率化投資の必要性を理解してもらいやすくなります。

3-2.費用対効果の高い施策から着手する

すべてを一度に変えようとすると失敗します。

効果が大きく、実現しやすい施策から段階的に進めることが大切です。

効果の大きさは、削減できる工数で判断します。

月間100時間削減できる施策と10時間の施策では、優先度が異なります。

実現しやすさは、必要な投資額、導入期間、組織の抵抗感などで評価します。

高額な投資が必要な施策は、ROIを慎重に検証すべきです。

両者のバランスを考慮し、「効果大×実現容易」の象限にある施策を最優先で実行します。

早期に成果を出すことで、次の施策への理解も得やすくなります。

パイロット導入も有効な手法です。

いきなり全社展開せず、小規模で試してから本格導入すれば、リスクを最小化できます。

予算の制約がある場合は、無償ツールの活用から始めるのも一案です。

OSSの監視ツールや自動化ツールでも十分な効果を得られるケースがあります。

3-3.組織の変革管理と継続的改善

効率化施策は技術的な問題だけではありません。

組織や人の側面にも注意を払う必要があります。

新しいツールやプロセスを導入する際は、現場の不安や抵抗感に向き合います。

なぜ変えるのか、どんなメリットがあるのかを丁寧に説明することが大切です。

特に、アウトソーシングを進める場合は慎重な対応が求められます。

担当者に「自分の仕事がなくなる」と感じさせたら、協力は得られません。

リソース配分の変更は、メンバーの成長機会でもあると伝えます。

運用業務から解放された時間で新しいスキルを習得し、より高度な仕事に挑戦できることを示します。

実際に、企画業務や新技術の検証といった機会を提供することも重要です。

言葉だけでなく、行動で示すことで信頼が生まれます。

導入後は定期的に効果を測定します。

工数削減の実績、品質指標の変化、メンバーの満足度などをモニタリングし、改善点を洗い出します。

PDCAサイクルを回し続けることで、効率化の取り組みは進化していきます。

一度やって終わりではなく、継続的な改善姿勢が組織に定着すれば、持続的な成果が得られます。

4.外部リソースの活用で運用負荷を軽減する具体策

自社のリソースだけで運用管理の効率化を進めるのは限界があります。

外部の専門サービスを戦略的に活用することで、より早く、より確実に目標を達成できます。

外部リソースの活用について詳しくは、以下の記事もあわせてご覧ください。

「ITアウトソーシングとは?基礎からメリット、注意点や事例まで詳しく解説」

「中小企業のための情シス代行アウトソーシングサービス完全ガイド ~導入から活用のポイントまで~ 」

4-1.ヘルプデスクサービスが解決する運用課題

社内ユーザーからの問い合わせ対応は、情シス部門の大きな負担です。

パスワードリセット、アプリケーションの使い方、ネットワークトラブルなど、日々多様な問い合わせが寄せられます。

これらの対応に追われると、計画的な業務が中断されます。

集中力が必要な作業も、頻繁な問い合わせで進まなくなります。

専門のヘルプデスクサービスを導入すれば、第一次対応を外部に任せられます。

一般的な問い合わせは外部で完結し、高度な技術が必要な案件だけが社内にエスカレーションされます。

結果として、情シス部門は本来の業務に集中できるようになります。

メンバーの時間の使い方が劇的に変わり、生産性が向上します。

また、問い合わせ内容のデータ蓄積により、よくある質問への自己解決策を整備できます。

FAQの充実やマニュアル改善につながり、中長期的には問い合わせ件数そのものが減少します。

運用管理業務の効率化には、サン・エム・システムのヘルプデスクサービスの活用をご検討ください。

ユーザーサポートやIT資産管理などのルーチン業務を専門スタッフが代行し、コア業務に集中できる環境をサポートします。

4-2.サービス選定時の重要な評価ポイント

ヘルプデスクサービスを選ぶ際は、いくつかの重要なポイントがあります。

以下のチェックリストを参考に、自社のニーズに合ったサービスを見極めましょう。

| 評価項目 | 確認ポイント | 重要度 | チェック欄 |

|---|---|---|---|

| 対応範囲 | 委託可能な業務の範囲、エスカレーション基準の明確性 | ★★★ | □ |

| 品質保証(SLA) | 応答時間・解決時間の目標値、ペナルティ規定 | ★★★ | □ |

| 実績・専門性 | IT業界での経験年数、同業種での導入事例 | ★★★ | □ |

| 対応体制 | 対応可能時間、対応言語、要員数 | ★★☆ | □ |

| 料金体系 | 初期費用、月額費用、従量課金の透明性 | ★★★ | □ |

| カスタマイズ性 | 特殊要件対応の柔軟性、拡張性 | ★★☆ | □ |

| 導入支援 | 業務引継ぎ、マニュアル作成、教育サポート | ★★☆ | □ |

| セキュリティ | 情報管理体制、認証取得状況(ISMS等) | ★★★ | □ |

| 報告体制 | 対応履歴の可視化、分析レポートの提供 | ★☆☆ | □ |

ベンダーの選定については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「ベンダー選定の最適化で実現する情報システム部門のリソース改善:効果的なベンダー活用方法」

4-3.導入後の効果を最大化する運用

サービスを導入したら終わりではありません。

効果を最大化するには、適切な運用管理が必要です。

定期的なレビュー会議を設定し、サービス品質をモニタリングします。

対応件数、解決率、ユーザー満足度などの指標を確認し、課題があれば改善を求めます。

委託先との連携体制も重要です。

エスカレーション案件の引き継ぎがスムーズに行われているか、情報共有は適切かを常にチェックします。

蓄積された問い合わせデータを活用することも効果を高めるポイントです。

どんな問い合わせが多いのか分析すれば、根本的な解決策が見えてきます。

特定のアプリケーションに関する問い合わせが多ければ、操作性の改善やトレーニングの実施を検討できます。

社内への周知も継続的に行います。

ヘルプデスクの利用方法や対応範囲を繰り返し伝えることで、適切な利用が促進されます。

5.まとめ:運用管理の最適化で情シス部門の価値を高める

運用管理の効率化は、情報システム部門が戦略的な存在に変わるための第一歩です。

自動化、アウトソーシング、プロセス改善の3つのアプローチを組み合わせることで、限られたリソースを最大限に活用できます。

重要なのは、効率化そのものが目的ではないという点です。

捻出した時間を使って、DX推進や新規施策など、企業の競争力を高める業務に注力することが真の目標です。

外部の専門サービスを活用すれば、より早く成果を出せます。

特にヘルプデスクのアウトソーシングは、即効性が高く、投資対効果も明確な選択肢です。

まずは現状を可視化し、効果の大きい施策から着手してみましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体の変革につながります。

情報システム部門の運用業務効率化によるリソース創出をお考えの方は、専門性の高いヘルプデスクサービスの活用をご検討ください。

定型業務を専門スタッフに委託することで、DX推進などの戦略的業務により多くの時間とリソースを投入できる環境を実現できます。

情シス部門のための業務効率化支援|サン・エム・システム株式会社

【この記事を書いた人】

サン・エム・システムコラム編集部でございます。

問い合わせ

サン・エム・システム サービス