⌚ 2025/8/22 (Fri) 🔄 2025/8/22 (Fri)

ベンダー選定の最適化で実現する情報システム部門のリソース改善:効果的なベンダー活用方法

IT企業の情報システム部門では、限られた人材リソースをいかに戦略的業務に集中させるかが成長のカギとなります。

DX推進や新システム導入などのコア業務にリソースを割くためには、適切なベンダー選定によるアウトソーシングが重要な戦略となります。

本記事では、情報システム部門管理職の皆様に向けて、戦略的なベンダー選定のプロセスから評価基準、RFP(提案依頼書)の効果的な作成方法まで、実践的なノウハウを体系的に解説します。

単なるアウトソーシングではなく、真のパートナーシップを築くための選定手法をお伝えします。

業務のアウトソーシングについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

「ITアウトソーシングとは?基礎からメリット、注意点や事例まで詳しく解説」

「BPOサービスとは?中小企業向け業務アウトソーシングの活用メリットや導入ステップを解説」

- 限られた人材リソースの有効活用とDX推進の両立に課題を感じている方

- システム部門の生産性向上とコスト最適化を通じて競争力強化を図りたい方

- 業務のアウトソーシング検討やベンダー選定の具体的な進め方を学びたい方

1.ベンダー選定がもたらす情報システム部門のリソース最適化

情報システム部門において、ベンダー選定は単なるコスト削減策ではありません。

適切なパートナー企業との連携により、部門全体のリソース配分を根本的に見直し、戦略的業務への集中を実現する手段です。

中堅IT企業では、システム運用からユーザーサポート、セキュリティ対応まで多岐にわたる業務を限られた人材で担当する必要があります。

この状況では、日常的な運用管理業務に多くの時間を費やし、本来注力すべきDX推進や新技術導入などの戦略的業務が後回しになりがちです。

戦略的なベンダー選定により、ルーチン化可能な業務を信頼できるパートナーに委託することで、社内リソースを高付加価値業務に集中させることができます。

これにより、部門全体の生産性向上と競争力強化を同時に実現できるのです。

2.戦略的ベンダー選定の全体プロセス設計

効果的なベンダー選定には、体系的なプロセス設計が不可欠です。選定プロセスは大きく次の4段階に分けて進めることが重要です。

- 事前準備フェーズ

- 評価フェーズ

- 選定・契約フェーズ

- 導入フェーズ

2-1.事前準備フェーズの戦略立案

まず、委託対象業務の明確化と現状分析を行います。現在の業務プロセスを詳細に洗い出し、内製すべき業務とアウトソーシング可能な業務を明確に分類します。

この際、業務の重要度、専門性、頻度、属人化リスクなどの観点から総合的に判断することが重要です。

次に、ベンダー選定の目的と成功指標を設定します。

コスト削減、品質向上、リソース最適化など、何を優先するかを明確にし、定量的な評価指標を設定します。

これにより、選定プロセス全体に一貫性を持たせることができます。

2-2.評価フェーズの構造化

評価フェーズでは、候補となるベンダーの情報収集から詳細評価まで段階的に進めます。

まず市場調査により潜在的なパートナー候補をリストアップし、基本的な選定基準に基づいて一次選考を実施します。

一次選考を通過したベンダーに対しては、詳細なRFPを送付し、具体的な提案を求めます。

提案内容の評価は、技術力、実績、コスト、サポート体制など多角的な視点から行います。

2-3.選定・契約フェーズでの最終判断

最終的な選定では、定量的評価と定性的評価を組み合わせた総合判断を行います。

プレゼンテーションや質疑応答を通じて、提案書だけでは見えない部分を確認し、長期的なパートナーシップの可能性を見極めます。

契約条件の交渉では、SLA(サービスレベルアグリーメント)の設定、責任分界点の明確化、リスク分担の取り決めなど、後のトラブルを防ぐための詳細な取り決めを行います。

3.ベンダー選定基準の設計方法

ベンダー選定における評価基準は、自社の状況と目的に合わせてカスタマイズする必要があります。

一般的な評価項目を参考にしつつ、自社特有の要件を反映した独自の基準を設計することが成功のカギとなります。

3-1.技術力と実績の評価基準

技術力の評価では、単純な保有技術の確認だけでなく、自社の環境や要件に適した技術の活用実績を重視します。

特に、自社と同規模・同業界での実績があるかどうかは重要な評価ポイントです。

また、技術者のスキルレベルや認定資格の保有状況、継続的な技術習得への取り組み姿勢なども確認します。

技術の進歩が激しいIT分野では、常に最新の知識とスキルを維持できる体制があるかが長期的なパートナーシップの成否を左右します。

3-2.サービス品質と運用体制の評価

サービス品質の評価では、SLAの達成実績や顧客満足度の指標を確認します。

過去のサービス提供実績から、安定した品質を維持できるかを判断します。

運用体制については、24時間365日対応の可否、エスカレーション体制、バックアップ要員の確保状況など、継続的なサービス提供に必要な体制が整っているかを評価します。

3-3.コストパフォーマンスの総合評価

コスト評価では、初期費用と運用費用の両方を考慮した総所有コスト(TCO)で判断します。

単純な価格比較ではなく、提供されるサービス内容と品質を踏まえたコストパフォーマンスを評価することが重要です。

また、将来的なコスト変動要因や追加サービスの料金体系についても確認し、長期的な予算計画への影響を検討します。

4.効果的なRFP作成の実践ノウハウ

RFP(提案依頼書)は、ベンダーから質の高い提案を引き出すための重要なツールです。

あいまいな要求では期待通りの提案を得ることができないため、具体的で明確な内容を記載することが不可欠です。

4-1.要件定義の明確化

RFPの核心となる要件定義では、機能要件と非機能要件を明確に分けて記載します。

機能要件では「何をするか」を具体的に記述し、非機能要件では「どのようなレベルで提供するか」を数値化して示します。

例えば、ヘルプデスクサービスであれば、対応する問い合わせの種類、対応時間、解決率の目標値、報告書の形式など、具体的な要求水準を明記します。

これにより、ベンダー側も正確な見積もりと現実的な提案を行うことができます。

4-2.評価項目と配点の設定

RFPには評価項目と配点を明記し、どの要素を重視するかをベンダーに明確に伝えます。

技術力、実績、コスト、サポート体制など、各項目の重要度に応じて配点を設定することで、自社の優先順位に合った提案を促すことができます。

評価基準を事前に公開することで、ベンダー側も戦略的な提案を行いやすくなり、結果として質の高い提案を収集できます。

| 評価項目 | 重要度 | 配点 | 評価ポイント | 評価方法 |

|---|---|---|---|---|

| 技術力・専門性 | 高 | 25点 | ・対象技術の習熟度 ・関連資格の保有状況 ・技術者のスキルレベル ・最新技術への対応力 |

・実績資料 ・資格証明書 ・技術者経歴書の確認 |

| 実績・信頼性 | 高 | 25点 | ・同規模企業での実績 ・同業界での実績 ・プロジェクト成功率 ・顧客継続率 |

・事例紹介 ・顧客リファレンス ・実績一覧の提出 |

| サービス品質 | 高 | 20点 | ・SLA達成実績 ・対応時間の短縮度 ・顧客満足度スコア ・品質管理体制 |

・過去のSLAレポート ・顧客アンケート結果 |

| 運用体制 | 中 | 15点 | ・対応可能時間 ・エスカレーション体制 ・バックアップ要員確保 ・災害時対応力 |

・運用マニュアル ・体制図 ・BCP計画書の確認 |

| コスト | 中 | 10点 | ・初期費用の妥当性 ・運用費用の競争力 ・総所有コスト(TCO) ・追加費用の透明性 |

・詳細見積書 ・料金体系説明資料 |

| 提案力・協調性 | 中 | 5点 | ・課題理解度 ・提案の具体性 ・改善提案の積極性 ・コミュニケーション能力 |

・プレゼンテーション ・質疑応答 ・提案書の内容 |

4-3.提案書の構成と提出要件

提案書の構成を指定することで、比較検討しやすい形で提案を収集できます。

会社概要、技術提案、運用体制、コスト、実績など、標準的な項目を設定し、各項目で記載すべき内容を具体的に示します。

提出要件では、提出期限、提出方法、質問受付期間などを明確に定め、公平な選定プロセスを確保します。

5.ベンダー選定時の注意点とリスク回避策

ベンダー選定では、表面的な評価だけでは見えないリスクが潜んでいることがあります。

長期的なパートナーシップを成功させるためには、これらのリスクを事前に識別し、適切な対策を講じることが重要です。

5-1.契約条件の落とし穴と対策

契約書の詳細な検討では、特にSLAの設定と違反時のペナルティ、責任分界点の明確化、データの取り扱いに関する条項を重点的に確認します。

あいまいな表現や抜け穴となりそうな条項がないか、法務部門と連携して慎重に検討します。

また、契約期間や更新条件、中途解約時の取り決めなど、将来的な変更に対応できる柔軟性を確保することも重要です。

5-2.ベンダー依存リスクの回避策

ベンダーロックイン(特定のベンダーに過度に依存する状況)を避けるため、データの可搬性や標準的な技術の採用を要求します。

契約終了時のデータ移行やシステム移管についても事前に取り決めを行い、スムーズな移行が可能な体制を確保します。

また、クリティカルな業務については複数のバックアップ手段を用意し、単一障害点(SPOF)を作らない設計を心がけます。

5-3.品質管理と継続的な改善の仕組み

サービス開始後の品質管理体制を事前に設計し、定期的なレビューと改善の仕組みを構築します。

月次のサービスレポートや四半期ごとの品質評価会議など、継続的にサービス品質を監視し改善していく体制を整えます。

問題が発生した際のエスカレーションプロセスや改善要求の手続きについても明確にし、迅速な課題解決を可能にします。

6.部門リソース最適化を実現するベンダー活用戦略

ベンダー選定の最終目的は、部門全体のリソース最適化による競争力強化です。

適切なパートナーとの連携により戦略的業務への集中を実現し、組織全体の価値向上を図ります。

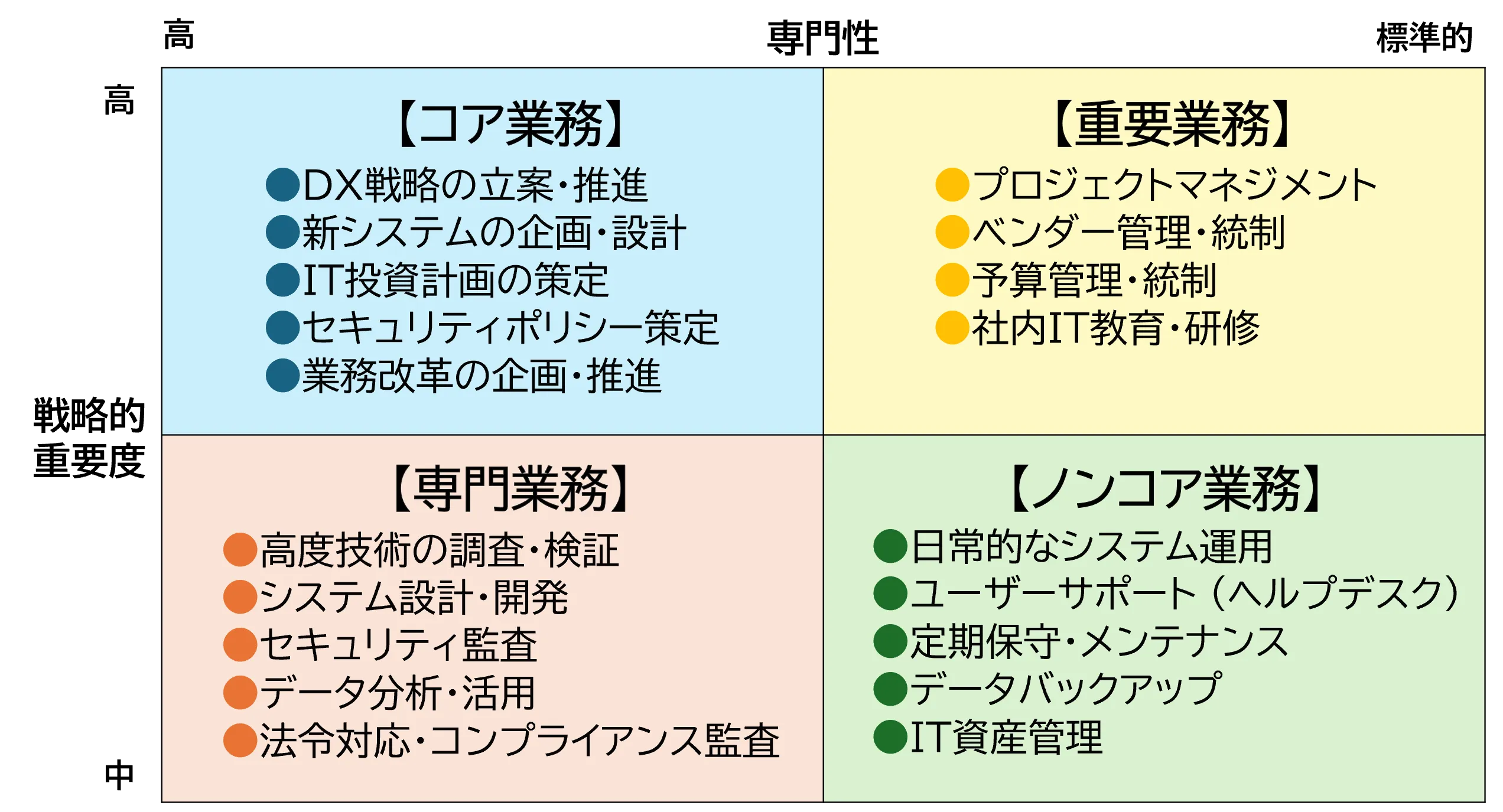

6-1.コア業務とノンコア業務の戦略的な分離

効果的なリソース配分のためには、まずコア業務とノンコア業務を明確に分離することが重要です。

コア業務は自社の競争優位性に直結する業務であり、社内で継続的に強化していくべき領域です。

一方、ノンコア業務は重要でありながらもアウトソーシングにより効率化を図れる領域です。

情報システム部門では、DX戦略の立案や新技術の導入検討、業務システムの企画設計などがコア業務に該当します。

一方、日常的なシステム運用、ユーザーサポート、定型的な保守作業などはノンコア業務としてアウトソーシングの対象となります。

〈情報システム部門における業務分類マトリックス表〉

〈各分類の特徴と対応方針〉

| 分類 | 特徴 | 対応方針 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| ● コア業務 | ・競争優位性に直結 ・高い戦略性と専門性 ・経営判断が必要 |

・内製維持・強化 ・優秀な人材を配置し、継続的にスキル向上を図る |

・DX戦略立案 ・新技術導入検討 |

| ● 重要業務 | ・戦略的に重要 ・標準的な手法で可能 |

・内製中心(一部外部支援) ・社内で実施しつつ、専門的な部分は外部活用 |

・PMO ・ベンダー管理 |

| ● 専門業務 | ・高度な専門性が必要 ・頻度は限定的 |

・外部専門家活用 ・必要に応じて専門ベンダーに委託 |

・セキュリティ監査 ・特殊技術開発 |

| ● ノンコア業務 | ・定型的・反復的 ・標準化が可能 ・大量処理が必要 |

・積極的にアウトソーシング ・信頼できるパートナーに委託し、社内リソースを解放 |

・ヘルプデスク ・システム運用 |

ノンコア業務については、以下の記事もあわせてご覧ください。

「業務改善の鍵を握るノンコア業務とは?効率化のメリットや方法を徹底解説」

6-2.段階的な委託範囲の拡大

ベンダーとのパートナーシップは一度にすべてを委託するのではなく、段階的に範囲を拡大していくことが重要です。

まず比較的影響の少ない業務から開始し、ベンダーとの連携に慣れてから重要度の高い業務を委託します。

この段階的アプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、ベンダーとの信頼関係を構築できます。

また、初期段階での課題や改善点を把握し、後の委託範囲拡大に生かすことができます。

例えば、ヘルプデスクサービスから開始し、運用が安定した後にIT資産管理や保守作業を追加するといった段階的な拡大が効果的です。

サン・エム・システムのヘルプデスクサービスでは、このような段階的な導入をサポートし、お客様の状況に合わせたカスタマイズされたサービス提供が可能です。

6-3.内製能力の戦略的強化

アウトソーシングにより空いたリソースを戦略的業務にあてることで、内製能力の向上を図ります。

新技術の習得、プロジェクトマネジメントスキルの向上、ビジネス理解の深化など、組織の核となる能力を継続的に強化します。

また、ベンダーとの連携を通じて、社内では得られない新たな知見や効果的な手法を吸収し、組織全体のスキルアップを図ることも重要です。

7.長期的パートナーシップの構築と管理手法

ベンダー選定は契約締結がゴールではありません。

長期的なパートナーシップを構築し、継続的に価値を創出していくための管理手法が重要です。

7-1.定期的な関係性の評価と改善

パートナーシップの健全性を維持するため、定期的な関係性評価を実施します。

サービス品質の評価だけでなく、コミュニケーションの円滑さ、提案力、問題解決能力など、総合的な観点から評価を行います。

月次のサービスレビューミーティングや四半期ごとの戦略会議を通じて、双方の課題や改善要望を共有し、継続的な関係改善を図ります。

この定期的な対話により、小さな問題を早期に解決し、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

7-2.相互利益の創出メカニズム

持続可能なパートナーシップのためには、一方的な関係ではなく、双方にとって利益のある関係を構築することが重要です。

ベンダーの成長機会の提供や、新たなサービス開発への協力など、Win-Winの関係を築くための取り組みを行います。

また、成功事例の共有や他社への紹介など、ベンダーのビジネス拡大に協力することで、より質の高いサービスを継続的に受けることができます。

7-3.変化への適応力強化

技術の進歩や事業環境の変化に対応するため、パートナーシップにも柔軟性と適応力が求められます。

新技術の導入や業務プロセスの変更に対して、ベンダーと協力して迅速に対応できる体制を構築します。

定期的な技術動向の情報交換や将来計画の共有により変化を予測し、先手を打った対応を可能にします。

8.まとめ:戦略的なベンダー選定で実現する部門変革

情報システム部門における戦略的なベンダー選定は、単なるアウトソーシングを超えた部門変革の手段です。

適切なパートナーとの連携により、限られたリソースを最大限活用し、組織の競争力強化を実現できます。

成功するベンダー選定のポイントは以下の通りです。

- 明確な目的設定と体系的な選定プロセスの構築

- 自社の要件に合わせたカスタマイズされた評価基準の設計

- 具体的で明確なRFPによる質の高い提案の収集

- リスクを考慮した契約条件の設定とリスク回避策の実装

- 段階的な委託範囲拡大による安全な移行

- 長期的なパートナーシップの構築と継続的な関係改善

これらの取り組みにより、日常的な運用管理業務から解放され、DX推進や新技術導入などの戦略的業務に集中できる環境を実現できます。

情報システム部門の運用効率化をお考えの方は、サン・エム・システムのヘルプデスクサービスをご検討ください。

豊富な実績と専門性を生かし、お客様の戦略的業務への集中をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

OA環境ヘルプデスクサービス|サン・エム・システム株式会社

【この記事を書いた人】

サン・エム・システムコラム編集部でございます。

問い合わせ

サン・エム・システム サービス